是嚴格遵照“對賭協議”勒令對方渡讓股權或者現金補償,還是加大籌碼期待更好結果?

現在,有答案了。

在首次報送申報稿的9個月后,華安鑫創控股(北京)有限公司(下稱華安鑫創)終于更新了招股說明書。盡管頁碼較之前整整多出了199頁,但在兩年前以業績對賭為條件參與增資擴股的五家PE機構看來,這至少代表被下注的華安鑫創距離創業板更近了。“過往不究”,往往意味著更可觀的利益正在招手。

據最新版招股書顯示,華安鑫創此次擬發行新股不超過2000萬股,占發行后總股本的比例不超過25%,擬融資金額達5.5億元。本次上市的募資將被用于前裝座艙全液晶顯示系統研發升級項目(2.41億元);后裝座艙顯示系統研發升級項目(1.1億元);座艙駕駛體驗提升研發中心項目(0.99億元);補充流動資金(1億元)。

僅僅成立六年時間,這家由何氏家族控制的汽車智能網聯座艙電子服務商,貌似摸到了資本市場的裙裾。

股權結構上,發行股本后何信義和何攀父子兩人將一共擁有32.06%的股份。其中,何信義持有22%的股份為該公司第一大股東;肖炎為公司第二大股東,持股18.57%;何攀為公司第三大股東,持股10.06%。

《投資時報》研究員查閱該公司更新后的招股書后注意到,除了對2016、2017財年扣非歸母凈利潤做出微調,更重要是該公司首次披露了2017年6月中一次業績對賭行動,即向銀川君度、上海聯創、上海祥禾、蘇州大得、西藏泰潤等五家有意增資入股機構承諾——2017年下半年及2018財年的的凈利潤將分別達到5500萬元和1.35億元。按照當時雙方達成的相關協議,若華安鑫創屆時未能業績達陣,則必須進行業績補償,逾期未補償則按20%年息加收罰息。

最終結果顯示,該公司上述時間段實際獲取凈利較其承諾分別少出0.004%和45.3%。不過,最新招股書披露,銀川君度、上海聯創、上海祥禾、蘇州大得、西藏泰潤已分別與華安鑫創的實控人何信義、何攀簽署了解除協議,《增資擴股協議的補充協議》及相關項下的業績承諾、業績補償等權利及義務均已完成解除,業績補償未實際執行。

PE機構當然不是“散財童子”,2017年8月華安鑫創與國金證券(600109SH)簽署的上市輔導協議,或令他們對于“小利”寧肯再忍耐一下。

會得償所愿嗎?得看發審委的判斷了。不過《投資時報》研究員進一步發現,華安鑫創目前實現較高收入的業務事實上毛利率較低,而應收賬款占總資產的比例也長期維持在高位。此外,該公司還面臨現金流以及研發能力不足等風險。

面對急速冷凍的汽車市場,無論是何氏父子,還是五家幕后機構,此刻或會念叨阿甘的那句經典臺詞:生活就像一盒巧克力,你永遠不知道下一顆是什么味道。

分銷業務占比逐年增加

華安鑫創以分銷起家,2013年公司正式成立后,一直致力于汽車智能座艙電子軟、硬件系統的研發和銷售。

華安鑫創的業務,主要包括核心器件定制、軟件系統開發、通用器件分銷三部分。但是觀察2016至2018年及2019年上半年(下稱報告期)的營收數據可以發現,通用器件分銷業務收入占該公司公司總營收的比例,正逐漸由26.66%升至61.07%。

從招股書中可以看出,華安鑫創的營收越來越依賴于分銷業務,核心器件定制業務也貢獻了相當一部分營收,而更能佐證“科技含金量”的軟件開發業務,卻發展緩慢。

麻煩的是,據招股書顯示,正占據營收過半江山的分銷業務的毛利率,在報告期內分別只有15.76%、12.11%、8.69%和10.50%,核心器件定制業務的毛利率也分別只錄得11.53%、10.88%、12.30%和14.23%。反倒是軟件系統開發的毛利率,卻高達85.27%、78.78%、78.18%和79.90%。很可惜,華安鑫創的長板卻并不在此。

華安鑫創的綜合毛利率在核心器件定制業務和通信器件分銷業務的拖累下,始終處于較低水平,未來是否能提高高毛利率業務的營收則存在重大不確定。

據招股書顯示,報告期內,華安鑫創來自前五大客戶的營收占總營收的比重分別為80.88%,80.10%,82.20%和80.58%,客戶集中度較高。其中,對航盛電子的銷售收入占同期營收的比重,分別達到13.11%、21.75%、33.99%和43.27%;對延鋒偉業通的銷售收入占同期營收的比重,分別達到25.45%、48.45%、36.20%和24.16%。

華安鑫創近四年主營業務收入情況

數據來源:華安鑫創招股書

應收賬款占比過高

由于華安鑫創所處的上下游行業都處于多頭競爭的格局,且熱銷車型往往集中在少數整車場,部分項目車型的熱銷亦會使公司的收入來源也趨于集中。

但是,如果未來主要客戶的經營情況和資信狀況發生重大波動,也會對華安鑫創造成非常不利的影響。在中國車市經歷18—19年拐點后,這種可能性無疑正在放大。

此外,報告期內該公司的應收賬款金額分別為1.925億元、2.706億元、3.208.億元和3.463億元,占期末總資產的比重分別為65.44%、55.1%、59.54%、62.16%。

而從其五大客戶期后回款情況表中可以了解到,華安鑫創的下游客戶都存在較長的賬期,且公司收入還會受到季節性波動等因素影響。因此,其應收賬款較大可能進一步導致公司出現資產流動性風險和壞賬損失風險。

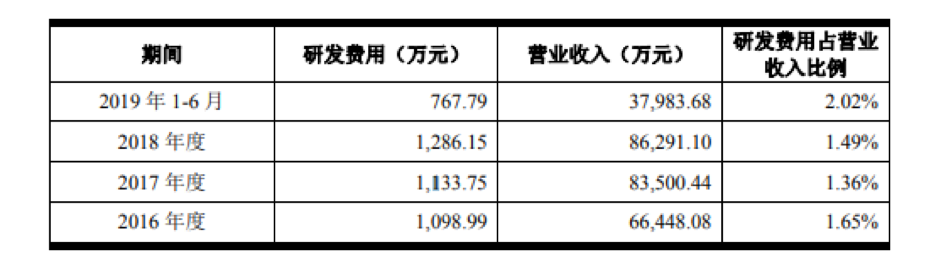

華安鑫創近四年研發費用占營收比例

數據來源:華安鑫創招股書

研發投入低于同業

盡管近年來華安鑫創的研發費用雖然一直在增加,但相較于同行業公司來說,卻多少顯得微不足道。

比如,2016年至2018年,市值超過130億元的德賽西威(002920.SZ)研發投入占公司當年營收的比例分別為6.0%、6.96%和10.04%。而市值規模更大的中科創達(300496.SZ),在2018年和2019年上半年研發投入占營收的比例分別為16.04%和11.29%。

兩相對照,差距一目了然——華安鑫創報告期內研發費用投入僅在千萬元級別,占營業收入的比例也均在1.5%左右徘徊。即便是最高占比,也僅是2019年上半年實現的2.02%。要知道,按照歐盟統一標準,5%以上才稱之為“高研發強度”。

更有意味的是,《投資時報》研究員發現華安鑫創擁有118名技術研發人員,占員工總數的63.78%。但是作為一個技術型公司,從2013成立至今卻只有一項自主研發的專利。